2025年に発表されたオランダ・マーストリヒト大学の研究では、大学生94名を対象に2時間の自習セッションを用いて、休憩の取り方が学習に与える影響を調べました。参加者は以下の3グループに分けられ、それぞれ異なる休憩手法の指示を受けています:

- 自己調整型(25名):自分の判断で好きなタイミング・長さで休憩を取る(いわゆる「マイペース」で休憩)。

- ポモドーロ(36名):25分勉強したら5分休憩、を繰り返す固定サイクル(タイマーで管理)。

- フロータイム(33名):勉強開始と終了時刻を自分で記録し、集中が切れた時に休憩へ入る。休憩時間は直前の勉強時間に応じて決まり、例えば25分以内の作業なら5分、25~50分なら8分、50分以上なら10分休憩する、といったガイドラインが与えられました。(※フロータイムでは自分で「今休憩すべきか」を判断しますが、休憩の長さは作業時間に比例して自動的に決まる点が特徴です)

各参加者は、自習セッション前後と休憩のたびにアンケートに答え、自分のモチベーション(やる気)や疲労感、生産性(どれだけ捗っていると感じるか)を評価しました。さらにセッション終了後には予定タスクの何割を完了できたか(完了率)やフロー状態(作業に没頭して「ゾーン」に入った感覚)についても報告してもらっています。研究の目的は、どの休憩手法が主観的な学習体験やタスク完了度に効果的かを検証することでした。

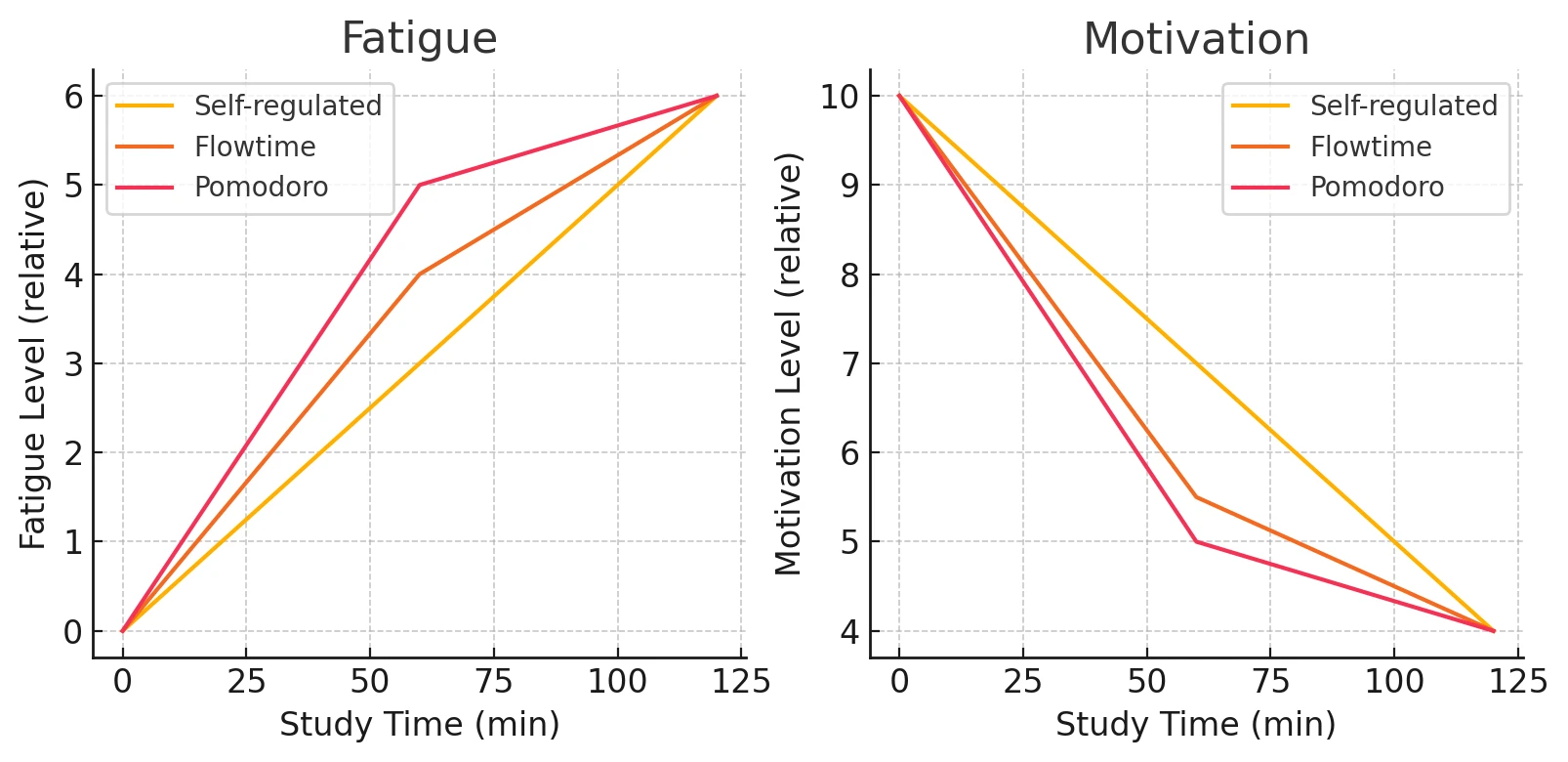

疲労・モチベーションの経時変化

興味深いことに、この研究では休憩手法によって、時間経過に伴う「疲労」と「モチベーション」の変化パターンが異なることが示されました。図1は各グループの疲労感・モチベーションの変化イメージを示したものです。

図1: 休憩手法ごとの疲労感(左)およびモチベーション(右)の時間経過イメージ。縦軸は主観的なレベルを相対的に示す(高いほどモチベーションが高い/疲労が強い)。横軸は学習経過時間(0~120分)。赤=自己調整型、オレンジ=フロータイム、ピンク=ポモドーロ。

図1から、ポモドーロ・テクニックのグループでは早い段階から疲労が急増していることがわかります(ピンクのラインが急上昇)。実際、ポモドーロ休憩を取った学生は疲労の蓄積が他より速い傾向が確認されました。

研究者はその理由について、「25分ごとに強制的に区切られるため、休憩時間が固定(5分)で短すぎて十分に回復できない人がいたのではないか」と推測しています。休憩しても疲れが取り切れないまま次の25分に突入すると、徐々に疲労が蓄積しやすいのでしょう。

一方、モチベーション(やる気)の低下についてはポモドーロとフロータイムの両方で速く進み、自己調整型では緩やかでした。ポモドーロ・フロータイム群ではセッション前半からモチベーションがスッと下がっていくのに対し、自己調整群(赤ライン)は高い意欲を比較的長く維持できています。

研究チームによれば、これは休憩の長さを自分で決められないストレスが影響した可能性があります。ポモドーロとフロータイムでは休憩タイミングや長さにある程度ルールがあります。人によっては「もっと休みたいのにすぐ勉強再開しなきゃ」「本当はもう少し早く休憩したかったのに…」という不満が生じ、自主性を奪われたことでやる気が削がれやすくなったのかもしれません。一方、自己調整型では自分の裁量で休憩を取れるためストレスが少なく、モチベーション低下が緩やかだったと考えられます。

重要なポイントは、こうした「経過の差」は見られたものの、最終的な2時間終了時点では各グループ間で疲労感やモチベーションの平均値に有意な差は出なかったという点です。早めに疲れたりやる気が落ちたりしても、セッション後半には自己調整組もそれなりに疲れてきて結局追いつき、最終的な状態は皆ほぼ同じレベルになった、という結果です。

結果のまとめ:生産性・完了率・フロー体験に有意差なし

休憩手法による肝心の学習成果への違いはあったのでしょうか? 結論から言えば、ポモドーロ・フロータイム・自己調整のどれを使っても、2時間でこなせたタスク量(完了率)や自己評価した生産性、そしてフロー体験の度合いに有意な差は見られませんでした。どのグループも平均して計画したタスクの7~8割程度を完了し、集中していた度合い(フロー状態)は0~7点評価で平均4前後と全グループほぼ同じだったのです。つまり、休憩の取り方そのものが短期的な学習成果を大きく左右することは確認されませんでした。

しかし、「どの手法でも成果に差がない=どれでも良い」という単純な話でもありません。先述の通り、休憩の仕方によって勉強中の感じ方(疲れ方・やる気の推移)には違いが出ています。例えば、ポモドーロでは休憩区切りのおかげでこまめにリフレッシュできる半面、作業が中断されることでフロー(集中の波)が途切れやすいといったトレードオフがあります。一方フロータイムでは好きなだけ没頭できる反面、休憩を先延ばしにしすぎて疲労が溜まる恐れがあります。自己調整型は自由度が高い分、休憩を取らなさすぎたり逆にサボり過ぎたりといった自己管理の難しさが伴います。

要するに、どの手法にも長所と短所があり、向き不向きが存在すると言えます。研究者も「効果は人によって左右される可能性があり、性格や自己制御感など個人差要因を考慮すべき」と述べています。次のセクションでは、それぞれの休憩テクニックにどんな人・勉強スタイルが適しているかを整理してみましょう。

休憩手法の使い分け:どれが自分に合う?(判断チャート)

3つの休憩テクニックは、それぞれ効果を発揮しやすい勉強スタイルや課題のタイプがあります。以下に簡単な判断チャートを示しますので、自分の傾向に当てはめて考えてみてください。

-

Q1. 自分で休憩タイミングを管理するのが苦手ですか?(ついノンストップで頑張りすぎてしまうorダラダラ休憩してしまう)

→ はい:時間管理が苦手なら 「ポモドーロ・テクニック」 が適しています。短い集中→休憩のリズムで強制的にメリハリをつけることで、だらけずに勉強を進めやすくなります。特に「勉強に取りかかるまでが大変」という人にとって25分という短い区切りはハードルが低く、procrastination(先延ばし)対策に有効です。大きな課題も25分×4セットなど細切れにすれば心理的負担が減るので、試験勉強などにも向いています。

→ いいえ:自分で休憩ペースをコントロールできる人は Q2 へ。 -

Q2. 長時間の集中を途中で中断されたくないですか?(「いったん集中したら止まりたくないタイプ」かどうか)

→ はい:没頭型のあなたには「フロータイム・テクニック」がおすすめです。柔軟に休憩を取れるこの方法なら、クリエイティブな作業や難問に長時間没頭してもOK。外的なタイマーに邪魔されず自分のペースで「流れに乗って」作業を続けられるので、アイデア出しやプログラミングなど「波に乗る」タイプの仕事・勉強に適しています。ただし自己管理は必要なので、集中しすぎて休憩し忘れる人は意識的にタイミングを見極めましょう。

→ いいえ:「中断されても気にならない」「そもそも長時間集中が続かない」という場合は、自由なタイミングで休憩を取る方法(自己調整型)が向いています。無理にテクニックを使わずとも、自分の感覚に従って疲れたら休み、区切りがついたら再開する——というシンプルなスタイルです。今回の研究でも自己調整型の学習者は他の手法と成果に差がなく、むしろモチベーション維持では健闘していました。ただし「休まなすぎてヘトヘトになる」「ついサボってしまう」タイプの人は、何らかのルールを設けた方が効率的でしょう。

フロータイムを試してみよう:マイペース休憩のススメ

最後に、まだあまり聞き馴染みのないフロータイム・テクニックの実践方法をご紹介します。「自分の集中力に合わせて休憩を取る」この方法は、やり方自体はシンプルですが効果を最大化するには記録と調整がポイントです。以下のステップで、まずは2週間、自分に合ったペースを探ってみましょう。

-

フロータイムの基本ルールを理解する:タイマーは使わず、自分の集中が切れたタイミングで休憩します。休憩時間の目安は以下の通り – 25分以内の作業:5分休憩、25~50分:8分休憩、50~90分:10分休憩、90分超:15分休憩(必要なら長めに休んでもOK)。最初はこのガイドに沿ってみましょう。

-

記録する:勉強を始める前に開始時刻を書き留め、休憩に入るときに終了時刻もメモします(専用のタイムトラッキングアプリを使っても良いでしょう)。併せて「今どれくらい集中できたか・疲れ具合はどうか」など簡単な感想も残しておきます。

-

小さい目標を設定する:もし長時間ぶっ通しになりがちな人は、最初から大きなタスク一つに90分突入するのではなく、*「○○の問題集を30ページやったら休憩」*などミニ目標を決めて取り組みます。こうすることで適度に休憩ポイントを作り、疲労困憊になる前にリフレッシュできます。

-

1週間ほど繰り返す:毎日の勉強でフロータイムを実践し、記録を積み重ねます。だんだんと「自分はどのくらいの時間で集中が途切れるか」「どの程度の休憩で元気が回復するか」が見えてくるはずです。例えば「自分は45分くらいで一度休んだ方が効率が良い」など、人によってパターンが違うでしょう。

-

2週目:休憩パターンを最適化する:1週間のデータを参考に、翌週は休憩タイミング・長さを微調整します。もし「毎回だいたい40分で集中が切れていた」なら、次は少し早めの35分前後で切り上げて休憩してみます。逆に「60分いける日もあれば30分でダメな日もある」なら、その日の体調や難易度に合わせて柔軟に調整しましょう。休憩時間も、5分で物足りなければ思い切って10分以上取ってみてください。「休憩後にスッキリ集中できるか」が大事な指標です(「リフレッシュした頭で取り組む方が、疲れたまま続けるよりずっと効率的」ですよね)。

-

自分流のサイクルを確立!:2週間試したら、自分にとって無理のない集中→休憩サイクルがおおよそ掴めてくるでしょう。それが分かったら今後の勉強にぜひ活かしてみてください。例えば*「自分は50分勉強+10分休憩ぐらいが丁度いい」*とわかれば、それを一つの目安にしてタイマー代わりにしても良いでしょう。フロータイムはあくまで自分に最適なリズムを見つける手法です。最終的にはポモドーロの25/5にこだわらず、自分なりの「○分勉強→○分休憩」というペースを構築することが理想です。

以上、今回は大学生を対象とした研究結果に基づき、3つの休憩テクニック(自己調整・ポモドーロ・フロータイム)の特徴と効果をご紹介しました。

それぞれメリット・デメリットがありますが、大切なのは「自分に合った方法」を見つけることです。このブログを読んで「ちょっと試してみようかな」と感じた方は、ぜひフロータイムからチャレンジしてみてください。

最初は少し手間に感じるかもしれませんが、記録を続ければ必ず自分の集中パターンが見えてきます。自分にベストな休憩タイミングを知ることは、効率的でストレスの少ない学習への第一歩です。ぜひ今日から取り入れて、あなたにピッタリの勉強リズムを手に入れてください!