フロータイムテクニックの停止サイン

結論

視線がそれる・判断が遅れる・同じミスをくり返す・タブを渡り歩くなどは、作業の停止サインです。フロータイムテクニックは切れ目で休む設計がおすすめです。

この記事でわかること

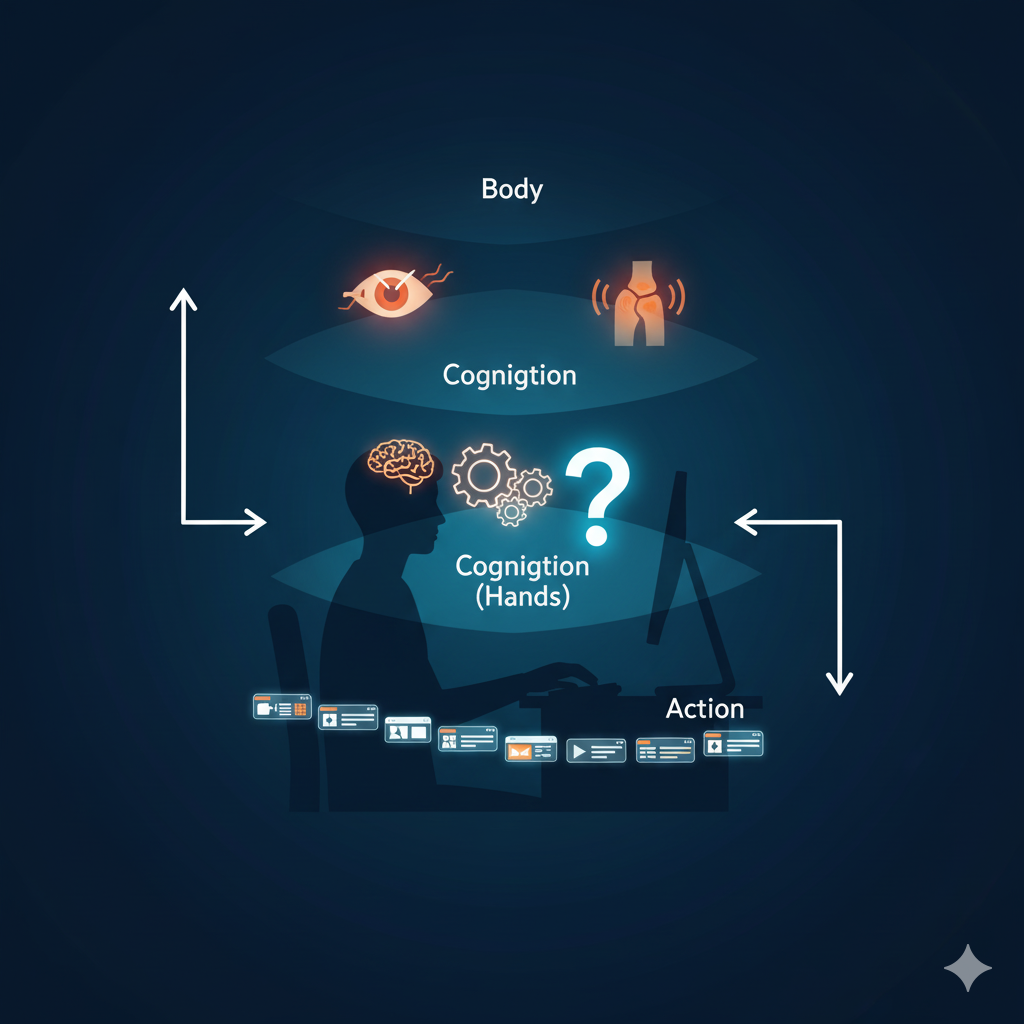

フロータイムテクニックを使うときは、まず停止サインを身体・認知・行動の三つに分けて観察します。次に、作業を続けるか休むかを合図で判断するために信号機モデルを紹介します。さらに、早すぎる停止と長くやりすぎる状態を比べ、それぞれのデメリットを整理します。続いて、創造的な仕事・定型的なテンプレート作業・意思決定が多い仕事という三つのケースでサインの使い分けを見ていきます。迷ったときに九十秒で判断を固めるチェック方法もまとめ、最後に実践しているときによく出る質問に答えます。

重要ポイント早見表

| テーマ | サイン・状態 | すぐに取る行動 | 覚えておきたいヒント |

|---|---|---|---|

| 三層サイン | 目の乾き・判断の遅れ・タブ徘徊など | 身体サインで小休止、認知サインで離脱、行動サインで停止 | 身体→認知→行動の順で連鎖しやすいので早めに気づく |

| 信号機モデル | 緑=続行、黄=様子見、赤=停止 | 緑は微調整、黄はマイクロブレイク、赤は即休憩 | 黄で整えると赤に落ちる頻度が減る |

| 止めどきの判断 | 早すぎ vs オーバーラン | 黄で一呼吸、赤で即停止 | 再開ラグを測って自分の最適ラインを知る |

| 作業タイプ別 | 創造/定型/意思決定 | 創造は軽く離脱、定型は周期的休止、意思決定は書き出し後に休む | 作業の性質でサインの意味が変わる |

| 90秒チェック | 次の一歩を書けるか?深呼吸3回?2分試す? | 曖昧なら休憩、滑り出せたら続行 | 主観の揺れを測ってから決める |

| 習慣づくり | サインの語彙化・外化・記録 | 一文メモと色ログを残す | ツール不要、注意の向け方で再現性が上がる |

体・頭・行動でわかる休みどきサイン

フロータイムテクニックは、作業時間を同じ長さで区切るのではなく、集中が自然に切れた瞬間に休むことを前提にしています。そのためには、「今が休むタイミングか」を自分で気づける仕組みが欠かせません。

FlowTimeの開発者で、フロータイムテクニックを使っている私は、停止サインを身体・認知・行動の三つに分けて見ることをおすすめしています。

理由は二つあります。第一に、身体サインは立ち上がりが早く、疲れの初期サインとして黄信号を出してくれます。第二に、認知サインと行動サインは仕事の質やズレに直結し、休みが遅れたときの損失をはっきり教えてくれます。

身体サインは、目や筋肉や体の自動的な働きに表れます。例えば、目の乾きや瞬きの増減、ピントが合いにくい、姿勢が崩れる、同じ場所をさすってしまう、無意識に背伸びやあくびが出るなどです。

医学的な診断ではありませんが、「働くための体」の調整が乱れているという合図になります。さらに視線が止まる、画面から視線が外れやすくなるときは、集中の幅が狭くなり、周りの景色ばかり気になる状態が多いです。身体サインは回復が早い反面、見落としやすいので、軽く見すぎず、過度に怖がりすぎない姿勢が大切です。

認知サインは、読み取る・思い出す・判断するといった頭の働きに出ます。読み返しが増える、言葉の取り違えが起きる、同じエラーをくり返す、判断が遅くなる、作業の次のタスクを言えなくなるといった現象は、黄から赤へ向かっている印です。

集中している間は、頭の中のメモリがタスクに合わせて整い、前後の流れが自然につながります。疲れがたまると、流れのつながりが切れやすくなり、同じ段落を行き来し、論理のほころびが目立ちます。これはスピードだけでなく、仕上がりの安定感にも影響します。

行動サインは、本来の作業から外れる行動として現れます。関係の薄いタブを目的なく開き閉じする、同じ場所をスクロールで往復する、設定画面をさまよって戻らない、通知に気を取られて元の作業へ戻れない、ファイル名やフォルダ整理に走って本題を後回しにするなどです。特に顕著なサインとしてはSNSを開いたら個人的にはアウトだと思っています。

これらは「先延ばし」や「逃げ」と誤解されがちですが、実際は脳が自分を守ろうとする反応であり、負荷や単調さのバランスが崩れたときの自然な回避行動です。行動サインが出た時点で、疲れが現れています。そのまま続けると、理解力が落ちている状態でタスクを続けてしまうことになるため、「やり直し」「抜け漏れ」「二度手間」が一気に増えてしまうんですよね。

三つのサインは別々ではなく、身体→認知→行動へと時間差で現れやすいです。

例えば、目が乾いた数分後に読解力が落ち、そのさらに後でタブ徘徊が始まる、という順番です。だからこそ、身体サインを早く見つけることが一番効率的に休憩へ入る合図であり、認知サインが出たら短く離れて頭をリセットし、行動サインが出たら迷わず休むのが基本姿勢になります。

色で判断する緑・黄・赤の切り替えルール

作業中にタスク進行か休憩か迷わず切り替えるには、だれでも共有できる合図が必要です。そこで三つのサインを緑・黄・赤に当てはめます。

緑は身体サインが軽いだけで、読むスピードや判断の速さ、作業の進みが滑らかにつながっている状態です。姿勢を整える、視線を少しずらす、呼吸をゆっくりにするなどの小さな調整だけで集中をキープできます。ここでむやみに休むと、せっかく生まれた作業の勢いを捨てることになり、効率が下がります。

黄は、認知サインが目立ってきたとき、または身体サインが何度もくり返し出ているときです。読み返しが増える、同じミスが出る、判断に長い迷いがつくなどが合図です。

黄でのおすすめ行動は、短い休憩(マイクロブレイク)です。視線を遠くに移し、吐く息を長めにする呼吸を三十秒から九十秒ほど行い、必要なら軽く立ってストレッチします。黄での短い離脱は、頭の中が新鮮な目で文脈を組み直すチャンスをつくり、再開時のロスを最小限にします。大事なのは、この短い離脱を「逃げ」と勘違いしないことです。黄はいったん立ち止まる時間です。

赤は、行動サインが出て理解や判断が止まりかけている状態です。タブ徘徊が止まらない、同じ段落から動けない、ファイル整理や設定変更に流れる、意識がぼんやりしてくるなどが代表例です。

ここで無理に続けると、誤字脱字や論理の崩れが雪だるま式に増えます。赤ではすぐに止まり休憩すると決めます。座りっぱなしなら立ち上がり、近くを歩き、水分を取り、外の光を見るなどして体を切り替えます。必要なら次にやることを一文でメモしてから、思い切ってタスクの回路を切ります。赤で粘ると「やった気」だけが増える最悪の時間になります。

この三色は、時間の流れで揺れ動きます。緑が長く続く人もいれば、短い周期で緑と黄を行き来する人もいます。大切なのは、自分の流れを観察し、黄で止まる勇気と赤で迷わず止まる習慣を育てること。自分の経験上、黄で短い休憩(マイクロブレイク)を正しく入れれば、赤に入る回数ははっきり減ります。フロータイムテクニックの本質は、止めどきの質にあります。

早く止めすぎ?粘りすぎ?ちょうどいいタスクの止めどきの見つけ方

止まるのが遅すぎても早すぎてもよくないんですよね。

早すぎるタスクの停止は、集中が深まる直前の助走の熱を失います。再開するときには毎回、流れを組み直す初期コスト(再開ラグ)が発生し、作業全体のリズムがギザギザに崩れます。

その結果、一日の実質的な集中時間が短くなり、成果物の統一感やトーンが乱れます。反対に、オーバーランは疲れの借金を増やし、翌日以降の品質低下としてツケが回ってきます。仕上げの場面でミスが出る、粗い論理を見落とす、意味の薄い飾りを足すなど、「あと一歩」のつもりが「三歩のやり直し」を招きます。

ここで大事なのは、目先の満足と長期の成果を分けて考えることです。短期の達成感に寄りかかると、オーバーランは都合よく見えます。しかし長期の平均出力で見ると、適切な停止のほうが必ず得をします。黄で意図的に一呼吸置くのは、「ここで休めば戻ったときに視点が一段高くなる」という戦略的な投資です。反対に、赤で走り続けると、ミス率と修正時間が雪だるま式に増えて一気に返ってきます。「止める勇気」と「続ける粘り」は両立します。止めるからこそ、また続けられます。

よく「中断すると元に戻るのに長時間かかる」という数字が紹介されますが、そのまま自分に当てはめるのは危険です。回復にかかる時間は、タスクの種類、慣れ具合、メモの有無、休憩の質によって大きく変わります。だからこそ、自分の再開ラグを測ることが大切です。簡単な方法は、再開した時間をメモし、手応えが戻るまでの体感時間や、最初の意味ある成果を出すまでの時間を記録することです。三日ほど続ければ傾向がつかめます。

フロータイムテクニックは、感覚を整えることでもあり、計測の技術でもあります。

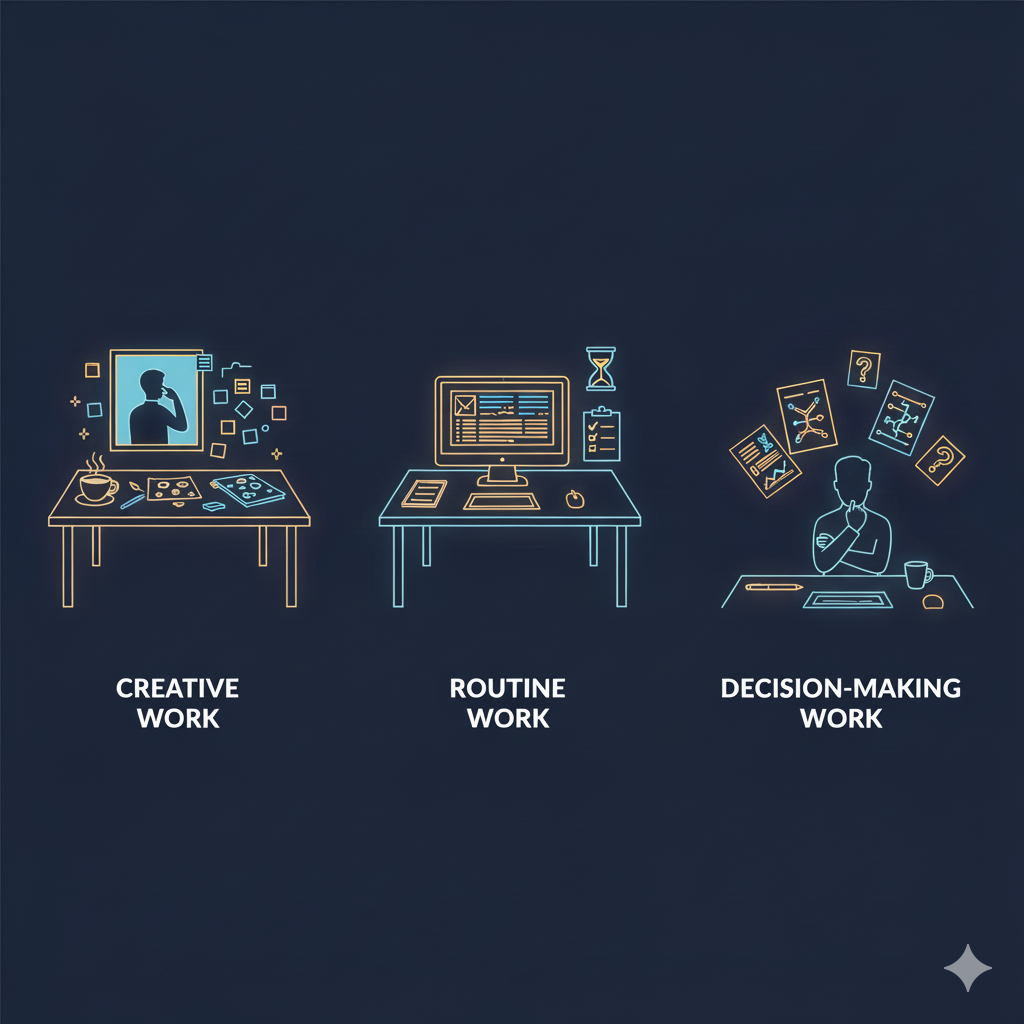

作業タイプ別の切り替えガイド

停止サインの認知は、作業の種類によって変えるべきだと考えています。

創造系の作業(構想・執筆・設計・リサーチなど)では、黄が出たら短く離れて戻るだけでアイデアが戻ることが多いです。創造は、広げることとまとめることの小さな往復で動きます。

黄で視線を遠くに投げ、呼吸を長めにし、別の角度の刺激を一つだけ入れます。戻ったら冒頭の一文から再スタートし、比喩や骨組みを紙に手書きで出します。ほんの少しの角度差をつくれば、新しい連想が湧きます。ここでのNGは、黄のときに深い情報探索に迷い込むことです。リンクを渡り歩いたり資料整理に没頭すると、創造の熱が冷めます。離れるのは軽く、戻りは素早く、書き出すのは一文が黄金ルールです。

定型作業(レビュー、変換、データ整形、ルーチンなど)では、赤を待たず黄で短く休むほうが品質を守りやすいです。単調な作業はモチベーションがすり減り、同じミスを呼び込みます。一定の間隔で視点の距離を変え、姿勢をリセットするだけでも、ミスに気づく力が上がります。ここでは休憩の回数が大切です。たとえば四十分ほど作業したら、黄が見え始めた段階で九十秒のリフレッシュを入れます。フロータイムテクニックでは、作業時間の20%を休憩時間に充てるメソッドで、自動で休憩時間を計算して、次の集中を持続する手助けをしてくれます。

休憩から戻ったらチェックリストを開きます。ただ定型作業を続けるのではなく、「今どこでミスしそうか」を先に宣言し、自分の注意に役割をもたせます。定型作業は速さより正確さが勝負です。

意思決定が多い作業(設計での選択、優先順位づけ、採用判断など)では、迷いが長くなる前に書き出してから休憩を徹底します。

選択肢・評価軸・制約・リスク・仮説を短い文で書き出し、いま何を考えているのかを目で見えるようにします。そこで黄サインを感じたら、一度視野を広げるために離れます。

風や光や遠い景色に触れて戻ると、ひとつの答えに固まりすぎていた状態がほどけ、判断を大づかみにできる感覚が戻ることが多いです。「締め切りが近いから止まらない」という安易な判断には注意します。止まらない勇気が必要な場面もありますが、それは黄サインの波が浅いときだけです。多くの場合、短い停止がベターになりますよ。

迷ったら90秒で決める簡単プロトコル

止まるか続けるか迷ったら、90秒で終わる簡単なチェックを行います。手順はシンプルです。まず、進めている作業の「次にやること」を一文で書けるか試します。

書けないなら、頭の中に霧が出ている合図です。次に、三回だけ深呼吸をして、視線を遠くに投げます。これで体の違和感が収まるなら、黄から緑に戻る可能性があります。

最後に、同じ場所に戻って、二分だけ準備運動のつもりで作業します。もし集中力が戻った感覚が生まれず、さきほど書いた一文もあやふやなままなら、停止→休憩に切り替えます。逆に、二分で手が滑らかに動き始めたなら、緑に復帰しています。90秒チェックの狙いは、揺れている主観を小さな計測でつかまえることです。迷う時間を意思決定の時間に変えます。

90秒チェックは、逃げる言い訳にも、我慢の言い訳にもなりません。測った反応に従って静かにスイッチを切り替えるだけです。ここでも役立つのが書き出すことです。

次のタスクやサブタスクを一文にまとめる行為は、目標をもう一度呼び起こす効果があり、戻るべき地点を教えてくれます。書き出せないときは、自分が何に反応しているのかがぼやけています。だから止まります。止めることは負けではありません。回路を守るためのプロの動きです。

私は、集中した時間にかかわらず、タスクの一定の区切りが来て、少し休憩したいなと思ったらBreakボタンを押して休憩を始めます。短い時間だから休めないということではなく、区切りをつけて休憩時間でもタスクのことを考えることで、よりよいアイディアや改善案などが思い浮かぶことが多いからです。

よくある質問と答え

なぜ身体サインから見るのか

身体は一番早く反応を出すログです。瞬きの変化、視線が逃げる、呼吸が浅くなる、筋肉がこわばるなどは、認知の乱れに先立つ指標になりやすいです。身体サインは少ないコストで立て直せるため、早い段階で向き合えば、認知サインや行動サインへの広がりを防げます。

たとえば、軽く視線をリセットする、立ち上がるだけで、読解スピードが戻ることは珍しくありません。少ない手当てで大きな効果が得られるので、まず身体の異変を見るのです。これは「根性でやり切る」の反対であり、プロセスを省エネに設計するための賢い選択になります。

眠気と飽きはどう見分けるのか

眠気は主に体が眠ろうとする状態で、瞬きが重くなる、ピントが合いにくい、体幹が沈むといった形で出やすいです。飽きはやる気や刺激のバランスが崩れた状態で、タブ徘徊、不要な設定変更、文章を飾る作業に逃げるなどの行動のズレとして現れます。

眠気は短い仮眠や強い刺激で回復しますが、飽きは仕事の意味づけを見直す、制約を変えるなどが効きます。90秒チェックで次のタスク・サブタスクを書けないのに体の感覚は保てているなら、飽きの可能性が高いです。逆に、体が重く視界が狭いのにやるべきことは見えているなら、眠気寄りです。見分けがつけば対処も変えられます。眠気にはしっかり休む停止、飽きには軽い入れ替えが合います。

締切直前はタスクを止めなくていいのか

締切直前の判断はリスク管理です。止まらない選択は、品質が落ちる・ミスが増える・再修正が膨らむというリスクを抱えます。止まる選択は、時間を使うというリスクを抱えます。原則はシンプルです。赤なら止まります。赤で続けても、ノイズが増えるだけです。黄なら「書き出してから短く休む」を挟み、戻って優先順位をもう一度決め直します。大事なのは、締切が近いほど短く止まる技を持っておくことです。30秒から90秒の密度の高い休憩で視線・呼吸・姿勢を整え、次の一歩を一文にして戻ります。締切を守るのは根性ではなく、回路の整備です。止める勇気は納期の味方です。

今日から試せる三つの習慣

第一に、サインに名前をつけることです。自分にとっての身体・認知・行動サインを、具体的な言葉で表現しておきます。「視線が重い」「文脈が読み取れない」「カーソル迷子」など、比喩でもなんでも構いません。言葉にしておくと、気づくスピードが上がります。私はゲーム用語を用いて、「脳がジャムってきた」「ダルくなってきたな」と言っています。

第二に、書き出すことをいつもの手順にすることです。作業を始めるときに目的を一文で書き、作業中に次のタスクを一文で書き、止めるときに再開の一文を残します。この三つの文が、集中の橋になります。第三に、緑・黄・赤の記録を一週間だけ取ることです。その日の終わりに、各セッションの開始・終了・色・止めた理由・再開ラグを数行でメモします。これだけで、自分のリズムが見えてきます。

これらの習慣に特別なツールは要りません。必要なのは注意の向け方だけです。集中は一度つかんだら保つものではなく、何度も立ち上げ直すものだと考えれば、停止サインの運用は生産性の源泉になります。止めることが続けることを支えます。フロータイムテクニックが成熟するかどうかは、ここにかかっています。

まとめ:タスクを止める力が続ける力になる

停止サインは、集中を壊す警報ではなく、集中を守る知らせです。身体・認知・行動の三つでサインを観察します。緑なら続行、黄なら短く整え、赤なら迷わず止めます。早すぎる停止は助走を潰し、オーバーランは翌日に代償を残します。

創造的な仕事では黄で離れて戻ることでひらめきが生まれ、定型作業では黄で品質を守り、意思決定では書き出してから短く休むで全体を見る感覚が戻ります。迷ったら90秒チェックで感覚を測り、行動を決めます。止める勇気が、続ける力を生みます。これが、フロータイムテクニックにおけるプロの止めどきです。

フロータイムテクニックの再開方法についてはこちら。フロータイムテクニックに適したタスクの選び方のガイドはこちらです。

フロータイムテクニックの全体像はこちらからどうぞ。

フロータイムテクニックをまだ始めたことがない方は、フロータイムテクニック完全ガイドもぜひご覧ください。

参考情報

Ariga, A., & Lleras, A. (2011). Brief and rare mental breaks keep you focused: Deactivation and reactivation of task goals preempt vigilance decrements. Cognition, 118(3), 439–443.

Monsell, S. (2003). Task switching. Trends in Cognitive Sciences, 7(3), 134–140.

Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2015). The Science of Mind Wandering: Empirically Navigating the Stream of Consciousness. Annual Review of Psychology, 66, 487–518.

Boksem, M. A. S., & Tops, M. (2008). Mental fatigue: Costs and mechanisms. Brain Research Reviews, 59(1), 125–139.

Sheppard, A. L., & Wolffsohn, J. S. (2018). Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration. Contact Lens & Anterior Eye, 41(1), 99–106.

Altmann, E. M., & Trafton, J. G. (2002). Memory for goals: An activation-based model of the Zeigarnik effect. Psychological Science, 13(2), 171–179.

Sio, U. N., & Ormerod, T. C. (2009). Does incubation enhance problem solving? A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 135(1), 94–120.

Pashler, H. (1994). Dual-task interference in simple tasks: Data and theory. Psychological Bulletin, 116(2), 220–244.

Lim, J., & Dinges, D. F. (2010). A meta-analysis of the impact of short-term sleep deprivation on cognitive variables. Psychological Bulletin, 136(3), 375–389.

Danziger, S., Levav, J., & Avnaim-Pesso, L. (2011). Extraneous factors in judicial decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(17), 6889–6892.