フロータイムで扱うべきタスクの選び方

結論

フロータイムは不確実で時間がかかり重要な仕事に効果的です。短時間で手順が決まっている作業や他者のスケジュールに合わせる業務は、別の方法で進めた方が効率的です。

フロータイムテクニックは、自分の集中の波に合わせて作業と休憩を切り替えるシンプルな手法です。タイマーではなく、自分の感覚を基準にします。この考え方がタスク選びに大きく影響します。どんな仕事にもフロータイムが適しているわけではなく、不適切なタスクに無理に適用すると却って効率が下がります。私は業務効率化の支援を行う中で、その違いを何度も目の当たりにしてきました。この記事では、フロータイムに適したタスクの見極め方と、迷った時の対処法を分かりやすく説明します。

記事の構成は以下の通りです。まず、「不確実性」「長さ」「重要度」という3つの軸でタスクを判断する方法を紹介します。次に、適するタスクと適さないタスクを具体例で説明します。さらに、判断が難しいタスクを進めやすくするコツや、開発・ライティング・学習・研究といった分野別のポイントを取り上げます。その後、環境設定や1日の組み立て方、チームでの活用法、よくある疑問をまとめます。読み終える頃には、「このタスクはフロータイムテクニックで取り組む」「これは別の方法にする」と自信を持って判断できるようになるはずです。

重要ポイント早見表

| テーマ | 重要なポイント | 具体例・確認方法 |

|---|---|---|

| フロータイムが効果的なタスク | 不確実で時間がかかり重要な仕事を選びます。中断されると成果が下がる作業をフロータイムで保護します。 | 新機能の設計、複雑な文章の作成、仮説の見直しなど |

| 相性判定の3軸 | 不確実性・長さ・重要度を低中高で大まかに評価します。2つ以上が高い場合は候補になります。 | 「30分以上連続して考える必要があるか」「中断されると品質が下がるか」などを自問します |

| 迷いがちなタスクの整理法 | 成果物単位に分割し、調査と作成を分けます。準備だけのフロータイムも認めます。 | 「導入部分を書く」「試作コードを作る」「資料を整理する」などを1回分の成果とします |

| 継続運用のポイント | 開始・終了の習慣と集中度の記録で集中を維持します。対応の時間と制作の時間を分けます。 | 習慣例:通知をオフにしてタスク名を記録→終了時に進捗を一行でメモ。集中度が5割以下なら見直しが必要 |

| チームでの展開方法 | 中断禁止時間やログ形式を共有し、集中と協力を両立させます。 | 午前の集中時間を宣言、レビュー回答を1日2回にまとめる、ログに「次のアクション」を記載 |

フロータイムとタスクの相性を理解しよう

フロータイムテクニックは、集中の波に乗っている間は続け、波が引いたら休むという流れを大切にします。区切りの良いところまでやり切った方が質も速度も向上するタスクほど、フロータイムの効果がはっきり現れます。一方で、手順が決まっていて数分で終わる作業は、短時間でさっと処理する別の方法が向いています。また、会議や打ち合わせのように時間が固定されている仕事は、フロータイムの自由度を活かしにくいです。そのため、タスクの性質を見極めることが重要です。

3つの観点で相性を判断する

タスクの適性を判断するには、「不確実性」「長さ」「重要度」の3つを順番に確認します。それぞれを分かりやすい言葉で説明してみます。

不確実性は、実際にやってみないと分からない部分の多さです。新機能の設計、初めてのテーマでの記事作成、研究仮説の修正などは不確実性が高いです。逆に、既に書いた文章の誤字修正、テンプレートへの数値入力などは不確実性が低いです。不確実性が高いほど、途中で中断されると思考が途切れやすいため、フロータイムの「集中を守る力」が有効です。

長さは、まとまった集中時間がどの程度必要かを示す指標です。ここでの長さは、スケジュール上の所要時間ではなく、一度の着席で手応えを得るために必要な連続集中時間のことです。プログラムの設計や難しい文章の作成は、30分から1時間ほど集中すると流れが良くなります。逆に、5分で済む確認や数分の連絡は、長時間構えるより切り替えの方が負担になります。連続集中時間の目安として「30分を超えるかどうか」を基準にしてください。

重要度は、成果がどの程度周囲に影響するかです。多くの人に影響する決定、品質を大きく左右する判断、リリースの可否に関わる検証などは重要度が高いです。重要度が高いのに浅い集中で進めると、後で修正が必要になります。重要度の高い仕事には、中断されない時間をまとめて確保する価値があります。

3つをまとめて考えると、「不確実性が高く、時間がかかり、重要度が高いタスク」こそフロータイムテクニックに適しています。逆に、不確実性が低く、短時間で終わり、重要度も低いタスクは、別の素早い方法で処理した方が効率的です。判断に迷う時は、不確実性を低・中・高、長さを短・中・長、重要度を小・中・大と声に出して評価してみてください。高・長・大が2つ以上揃ったら、フロータイムの候補だと覚えておくと実用的です。

フロータイムに向いている仕事・向いていない仕事

フロータイムと相性が良いのは、企画立案、複雑な実装、難しい問題の解決策探し、長文の作成などです。これらは、考える時間そのものが価値を生みます。途中で連絡が入って思考が中断されると、再び深いところまで集中するのに時間がかかります。思考の文脈が継続するほど勢いが増す仕事は、フロータイムで保護すると大きな効果があります。

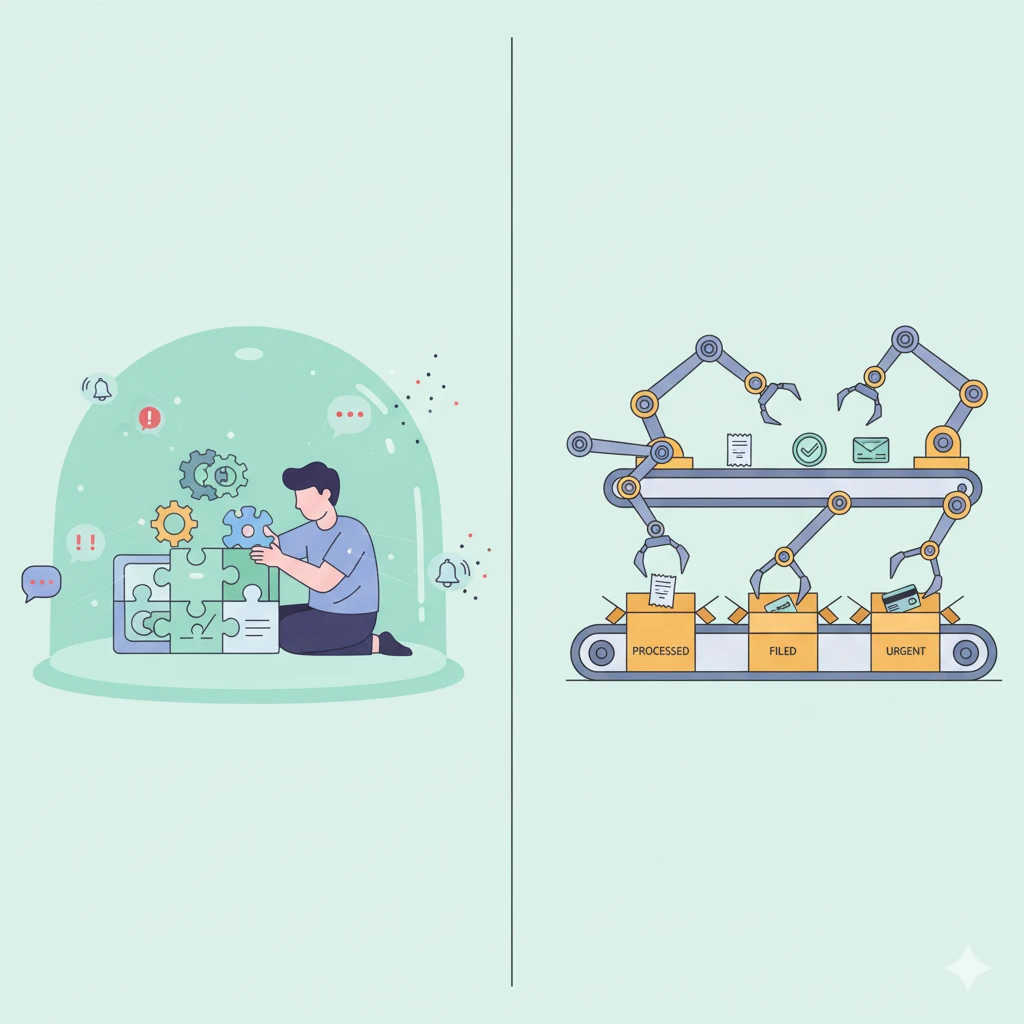

フロータイムに向いていないのは、メールの整理、数分で終わる雑務、相手の返事待ちの連絡などです。経費の領収書を添付して送るだけの作業に45分の時間を確保すると、むしろ非効率になります。短時間の作業は短いまとまりで終える方が、頭の切り替えにかかる負担が少なく、1日のリズムも整いやすいです。また、他者の確認や承認がないと進まない仕事は、自分の集中だけでは進められないため、フロータイムの自由度を活かしにくいです。

ここで誤解してほしくないのは、向いていないタスクの価値が低いわけではないということです。価値の低いタスクほど、短時間でまとめて処理する仕組みが重要です。単純作業こそ、一括処理や自動化、テンプレート化で時間当たりの成果を上げられます。そして、価値が高く不確実で時間のかかるタスクに集中時間を投資することで、全体の成果が最大化されます。

迷いがちなタスクを進めるコツ

現場では、フロータイムに適用すべきか迷うタスクがよく出てきます。迷う理由の多くは、タスクの定義が大きすぎるか、逆に細かすぎることです。ここでは、迷いがちなタスクを開始しやすくする2つのコツを紹介します。

1つ目は、目に見える成果物まで細分化することです。「導入の問題提起を書く」「比較表の骨組みを作る」「結論の要点をまとめる」といった単位に分けます。読み手に渡せる最小単位まで細分化すると、1回のフロータイムで何を完成させるかが明確になります。作業の区切りと成果物の区切りが一致すると、集中を終えるタイミングが自然になり、休憩にも移りやすくなります。

2つ目は、調査と制作を分けることです。調べることと作ることが混在すると、行き詰まりが起きやすくなります。初めての技術を実装する時は、最初のセッションで動作する最小の実験だけを作り、次のセッションで本格的なコードに落とし込みます。文章でも、資料収集→構成作成→本文執筆の順に分けます。調査は地図を描くこと、制作はその道を歩くことです。同時にやろうとすると、地図を描き直しながら進むことになり、どちらも遅くなります。フロータイムは、この分離が明確な時に最も効果を発揮します。

さらに、着手のハードルを下げる小さな工夫も効果的です。最初のセッションを机の整理、資料とエディタの準備、今日やらないことの書き出しといった準備だけのフロータイムで終えても構いません。次の自分がすぐに開始できる環境を作ること自体が、1つの成果物です。準備だけで終えても良いと自分に許可すると、タスクが動き始め、その後のフロータイムにも乗りやすくなります。

分野別の活用ヒント

ここからは、開発・ライティング・学習・研究という4つの分野でフロータイムをどう活かすかを紹介します。どの分野でも、価値を生む思考の継続を守る姿勢が共通しています。

開発では、設計や探索的な実装、難しいバグの原因調査などがフロータイムの主要な対象になります。新機能のデータモデルを考える時は、頭の中で前提を保ちながら複数のケースを検討します。この時に通知が入ると、再び文脈を立ち上げるのに時間がかかります。設計や探索は30分から90分のまとまりで加速するので、フロータイムで保護しましょう。コードの整形やログ整理などの軽作業は、ウォームアップやクールダウンの時間に回すとリズムが整います。レビュー依頼の前に観点を洗い出す時間だけでもフロータイムに当てると、レビューの往復が減って全体が早く進みます。

ライティングは、フロータイムと特に相性が良い分野です。構成案作成、複雑な主張の整理、説得力のある導入作成など、言葉がつながると速度が上がる作業は、フロータイムの波に乗せると大きく向上します。最初に資料をざっと読み、「この文章で読者にどんな変化を起こしたいか」を一文で書き留めてください。目指す変化が明確になるほど、余計な情報を削りやすく、集中も深まります。その後、本文の一節ずつを成果物単位で仕上げ、誤字チェックや図の説明などの軽作業は最後に短時間でまとめます。

学習では、記述式の演習や、人に説明できるかを確認する練習にフロータイムを使います。重要な定義を眺めるだけでは集中の波が生まれにくいからです。自分で手を動かす学習こそ、フロータイムで守りたい継続性があります。最初に「二次関数の頂点の求め方を自分の言葉で説明できる」といった今日の到達目標を短い言葉で書きます。そして、問題を解き、分からなかった点をメモし、最後に理解度を振り返ります。これで学習内容が定着しやすくなります。

研究では、論文の構造理解、データ整理、仮説の組み替えといった集中が必要な作業にフロータイムを使います。先行研究の読み込みは、途中で中断されると文脈を思い出すだけで時間がかかります。フロータイムでまとまった時間を確保し、最後に「次に試す分析」と「確認したい資料」をメモして終えると、再開がスムーズになります。

フロータイムの記録を振り返る時は、「どの程度集中できたか」を数値で見ると気づきが得られます。集中していた時間をフロータイムに使った合計時間で割った「集中率」をメモしてみてください。5割を切る日が続くなら、タスク選びか環境に課題があるサインです。7割を超える日が増えてきたら、選び方が自分に合ってきた証拠です。数値に振り回される必要はなく、学びの指標として淡々と記録するだけで十分です。

集中を守る環境作り

フロータイムの価値は、環境作りでさらに高まります。開始と終了の小さな習慣を決めると、集中の立ち上がりと切り替えが整います。開始の習慣は、机を整える、通知をオフにする、タスク名を紙に書くといった簡単なもので十分です。終了の習慣は、進んだことを一行で記録し、次のアクションを書き残すだけで効果があります。「次に何をするか」が見えていると、再開時の抵抗が大幅に減ります。

中断への対策も重要です。「対応する時間」と「制作する時間」を混ぜないというシンプルな原則を守ってください。対応する時間帯は、メッセージをまとめて返信し、決裁を進め、相手待ちの案件を減らします。制作する時間帯は、通知をオフにし、自分だけの文脈に集中します。1日の中でこの2つを分けるだけで、フロータイムで守るべき継続性が壊れにくくなります。可能であれば、「この時間は集中しているので返信が遅れます」と周りに伝えてください。宣言は、自分との約束を見える形にする効果もあります。

フロータイム前の3つの確認

タスクをフロータイムに適用する前に、次の3つの質問を自分に投げかけてください。第1に「このタスクは、思考の継続が途切れると成果が下がるか」。下がるならフロータイムの候補です。第2に「このタスクは、自然な区切りを見つけやすいか」。見つけやすいほど休憩の取り方が決めやすくなります。第3に「このタスクの終わりに、誰かに渡せる成果物が残るか」。残るなら進捗の実感が得られ、やる気が持続します。3つの質問のうち2つ以上が「はい」なら、迷わずフロータイムに適用してください。

フロータイムが効果的な理由を分かりやすく整理

フロータイムが効果的なのは、集中の仕組みに沿っているからです。深い集中は、適度な難しさと明確なフィードバックが揃うと生まれます。難しすぎると不安になり、易しすぎると退屈になります。フロータイムは自分の感覚で区切るので、適度な難しさとフィードバックを保ちやすいです。また、タスクの切り替えには、目標を思い出す時間と、ルールを再起動する時間がかかります。フロータイムは、必要な時だけ切り替える仕組みなので、この無駄を減らします。結果として、思考の文脈が長く続き、記憶の定着も良くなります。集中のまとまりを意識的に作ることが、学習と創作の質を底上げするというシンプルな事実を、フロータイムは支えてくれます。

フロータイム中心の1日の例

フロータイムを中心に1日を組む時の例を紹介します。朝は短い準備のフロータイムで「今日やらないこと」を決めます。やらないことを決めるのは、自分の集中を守る最初の投資です。その後、午前のエネルギーが高い時間帯に、最も重要で時間のかかるタスクを2つこなします。昼前には短い対応時間を設けて、メッセージや承認をまとめて返します。午後は軽めのフロータイムで文章の推敲や設計の微調整を行い、夕方にもう一度対応時間を設けて外部の滞りを解消します。最後に、学んだことを数行記録し、明日の最初のアクションを書いて終えると、翌日の立ち上がりが滑らかになります。

もちろん、この構成は一例です。自分が集中しやすい時間帯を記録から学んでください。午前に強い人もいれば、夕方に伸びる人もいます。フロータイムを自分のリズムを知る鏡として使い、分かったことを日々の構成に反映させることが大切です。

チームで取り入れる時の工夫

個人の生産性は、チームの速度と組み合わせて高める必要があります。フロータイムは個人の手法ですが、チームのルールと組み合わせれば、むしろ共同作業の速度が上がります。例えば、午前中の1時間をチーム全体で「中断禁止の時間」に決めたり、レビューへの返信を1日2回にまとめたりします。中断が減るほど、全員のフロータイムが効果を発揮し、納期や品質も向上します。

会議の前に論点リストと決定事項のフォーマットを配っておくことも効果的です。会議が短くなり、その後に必要な再ウォームアップの時間も短くなります。チームでフロータイムの記録テンプレートを共有するのもおすすめです。「開始・終了・内容・詰まり・次のアクション」の5つを書くだけで、助けを求めるタイミングと内容が明確になり、サポートしやすくなります。

よくある失敗例

フロータイムでよくある失敗例を3つ紹介します。1つ目は適用し過ぎです。どのタスクもフロータイムに入れたくなりますが、短時間の対応業務まで入れてしまうと1日の機動力が落ちます。2つ目は測定し過ぎです。記録は大切ですが、分単位の精密さにこだわると、記録すること自体が目的になってしまいます。学びが得られる程度の大まかさで十分です。3つ目は閉じこもり過ぎです。集中を守るあまり、他者の依頼に対応できなくなることがあります。対応する時間帯をはっきり決めることで、この偏りを避けてください。バランスが取れていれば、個人の集中とチームの前進は両立します。

よくある質問と答え

Q. 10〜15分で終わる仕事はフロータイムに入れたほうがいいですか?

A. その長さなら、まとめて一括処理する方が現実的でポモドーロテクニックを使うのがおすすめです。ただし判断が重い内容を含むときは、処理の前に評価基準を3行ほど書き出すミニフロータイムを挟んでください。短時間でも迷いにくくなります。

Q. タスクが大きすぎて着手できません。どう分ければいいですか?

A. 成果物ごとに分割し、調査と制作を切り分けてみてください。最初のセッションを準備だけで終えることを自分に許可し、次の自分が走り出せる状態を作ります。準備も立派な前進で、動き出したタスクはフロータイムに乗せやすくなります。

Q. 打ち合わせや調整が多い仕事でも活用できますか?

A. 会議やレビュー自体は時間が固定されているためフロータイムとは相性が良くありませんが、前後の準備と整理をフロータイムで守ると効果があります。対応の時間と制作の時間を分けるルールをチームで共有すれば、個人のフロータイムも確保しやすくなります。

まとめ:3軸で選び準備と記録で改善する

フロータイムは、不確実で時間がかかり重要なタスクに最大の効果を発揮します。適さないタスクを無理に入れないこと、迷うタスクは成果物単位に分割し、調査と制作を分けること、開始と終了の習慣で切り替えの摩擦を減らすこと、記録から自分のリズムを学び翌日に活かすこと。この流れが回り始めると、日々の生産性は静かに、しかし確実に底上げされます。

完璧を目指すより、まず1つ「これはフロータイムに向いている」と感じるタスクを選び、次の一歩だけを決めて始めてください。集中の波に一度でも乗れたら、体はその感覚を覚えます。覚えた感覚は次の集中を呼び込みます。自分のリズムを尊重し、価値が生まれる継続性を守る。それがフロータイムを味方につけるということです。

フロータイムテクニックを止める方法についてはこちら。フロータイムテクニックを再開する方法はこちらです。

フロータイムテクニックの全体像はこちらからどうぞ。

フロータイムテクニックをまだ始めたことがない方は、フロータイムテクニック完全ガイドもぜひご覧ください。

参考情報

How to use the flowtime technique to boost your productivity — Zapier

flowtime technique: An Alternative to Pomodoro — UBC Learning Commons

The flowtime technique: A complete guide — Timely

The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress — Gloria Mark et al., CHI 2008(PDF)

Multitasking: Switching costs — American Psychological Association

Executive Control of Cognitive Processes in Task Switching — Rubinstein, Meyer, Evans (2001)(APA/PDF)

Flow: The Psychology of Optimal Experience — Mihaly Csikszentmihalyi(Book)

The Pomodoro Technique — Francesco Cirillo(Official)

Maker's Schedule, Manager's Schedule — Paul Graham(Essay)

Deep Work — Cal Newport(Book/Publisher page)